中醫藥文化中的《溫疫論》 中醫對瘟疫的智慧應對

中醫作為中國傳統文化的重要組成部分,在數千年的發展歷程中積累了豐富的疾病防治經驗,其中《溫疫論》是一部具有里程碑意義的經典著作。該書由明代著名醫家吳又可所著,成書于17世紀,系統闡述了中醫對瘟疫(即傳染病)的認識、病因病機、防治方法,體現了中醫藥文化在公共衛生領域的深刻智慧。

《溫疫論》的核心觀點在于強調瘟疫的獨特病因。吳又可突破傳統中醫外感六淫(風、寒、暑、濕、燥、火)理論,提出“戾氣”學說,認為瘟疫是由一種特殊的“戾氣”所致,這種戾氣具有傳染性、流行性和特異性,與現代醫學中的病原體(如病毒、細菌)概念有異曲同工之妙。這一理論不僅豐富了中醫病因學,還為后世瘟疫防治提供了新思路。

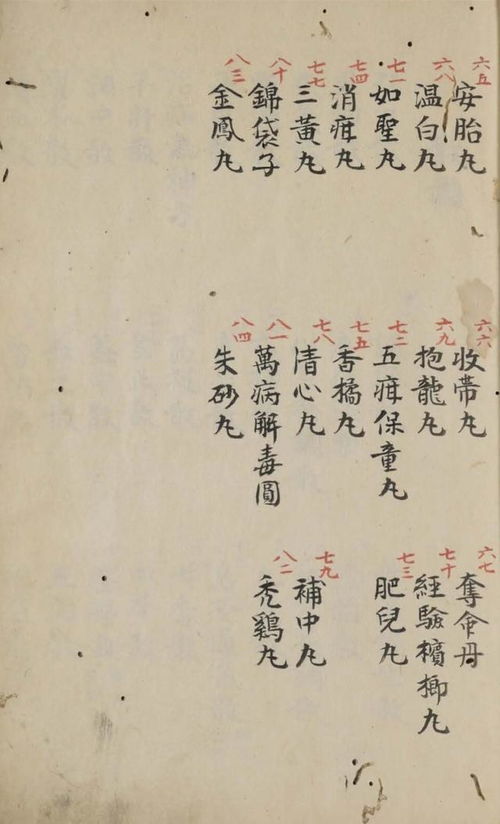

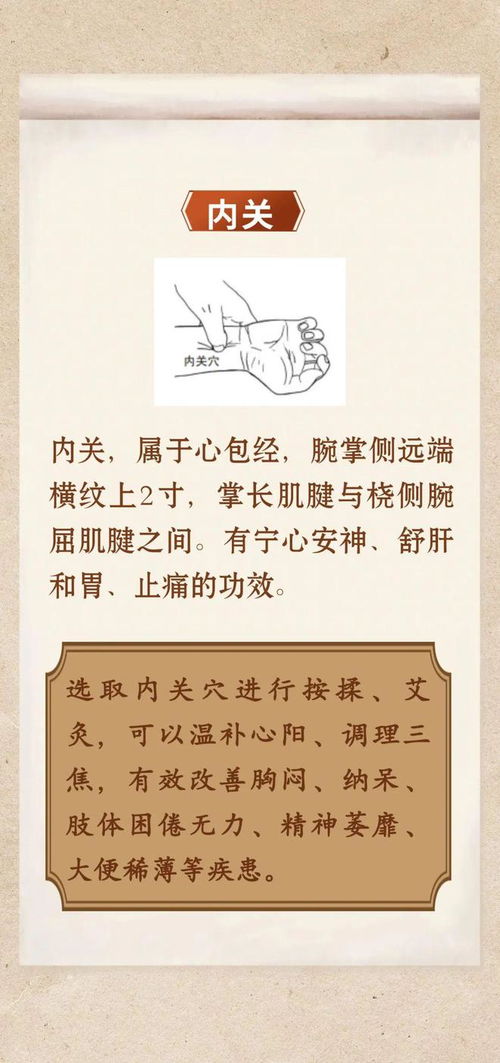

在診斷與治療方面,《溫疫論》詳細論述了瘟疫的臨床表現和辨證施治原則。吳又可指出,瘟疫多起病急驟,癥狀復雜,常見發熱、頭痛、身痛等,并強調應根據病邪在表在里的不同階段進行分型治療。他提出“逐邪為第一要義”,主張使用疏利、解毒、攻下等方法驅除戾氣,同時注重扶助人體正氣,以增強抵抗力。例如,書中記載的達原飲等方劑,至今仍在臨床中用于治療某些傳染性疾病,體現了中醫藥的實用性。

《溫疫論》還關注瘟疫的預防與控制。吳又可強調“避其毒氣”,提倡隔離患者、消毒環境、注重個人衛生等公共衛生措施,這與現代傳染病防控理念高度契合。書中還討論了瘟疫的傳播規律和季節特點,警示人們應未病先防,體現了中醫“治未病”的思想。

《溫疫論》的影響深遠,它不僅推動了中醫溫病學的發展,還對后世醫家如葉天士、吳鞠通等產生啟發,形成了完整的溫病學派。在今天,面對新型傳染病的挑戰,中醫藥文化中的《溫疫論》依然具有重要參考價值。例如,在抗擊COVID-19疫情中,中醫基于類似理論,采用辨證論治方法,參與治療并取得成效,彰顯了傳統智慧的現代生命力。

《溫疫論》作為中醫藥文化的瑰寶,不僅反映了古人對瘟疫的深刻洞察,還為我們提供了應對公共衛生事件的寶貴經驗。繼承和發揚這一經典,有助于促進中醫藥現代化,為全球健康事業貢獻力量。

如若轉載,請注明出處:http://www.fkjxyh.com/product/537.html

更新時間:2025-11-14 23:48:28